Avec plus de 670 millions d’internautes, l’Afrique entre dans une phase critique de sa transformation numérique. Mais à l’heure où la désinformation se réinvente grâce à l’intelligence artificielle, une nouvelle menace se profile : les deepfakes. Capables d’imiter la voix et le visage d’une personne avec un réalisme saisissant, ces contenus truqués pourraient bien redéfinir les règles du jeu démocratique sur le continent.

Les élections Africaines, souvent marquées par la méfiance et les tensions, doivent désormais composer avec un nouvel acteur : l’intelligence artificielle. Les deepfakes, ces vidéos ou enregistrements audio fabriqués par IA, déplacent dangereusement la frontière entre le vrai et le faux. Ce qui relevait autrefois du montage amateur est désormais d’un réalisme glaçant : un dirigeant peut être entendu ou vu tenir des propos qu’il n’a jamais prononcés — et des millions d’électeurs peuvent y croire.

S’ils font parfois sourire dans des parodies virales, leur utilisation en période électorale est tout sauf anodine. Elle représente une menace directe contre la démocratie.

Le phénomène n’est plus une fiction. En Slovaquie, en 2023, un enregistrement deepfake attribué à un candidat pro-européen a suffi à semer le doute, influençant potentiellement le résultat des législatives.

Aux États-Unis, un faux message vocal imitant Joe Biden a incité les électeurs à ne pas voter lors de la primaire démocrate. En Inde, les élections de 2024 ont vu proliférer des vidéos truquées mettant en scène des personnalités ou des acteurs populaires, amplifiant la confusion à grande échelle.

Ces épisodes montrent à quel point les deepfakes ne cherchent pas seulement à convaincre, mais surtout à désorienter, diviser et miner la confiance dans le processus électoral.

Avec une population jeune, hyperconnectée et très active sur les réseaux sociaux, l’Afrique devient un terrain propice à la propagation des contenus manipulés. Sur les plates formes WhatsApp, Facebook ou TikTok, les vidéos et messages circulent à une vitesse fulgurante. Peu de citoyens prennent le temps de vérifier l’authenticité d’une information avant de la partager.

Les exemples du Nigeria (2023) et du Kenya (2022) en témoignent : des vidéos truquées et des campagnes de désinformation ont semé la discorde dans des contextes électoraux tendus. Ajoutez à cela une faible culture numérique, une méfiance généralisée et une surveillance limitée, et vous obtenez une tempête parfaite pour les deepfakes.

Les deepfakes ne sont pas qu’une évolution des fake news : ils en sont l’arme ultime. En combinant image et son, ils créent une illusion totale, capable de provoquer des scandales imaginaires, d’attiser des tensions ethniques ou religieuses et de saper la confiance collective.

C’est une crise de vérité qui se profile — une érosion silencieuse du lien entre citoyens et institutions.

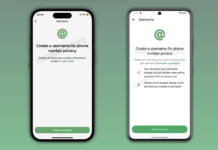

Des géants du numérique notamment Google, Meta, Microsoft, ont développé des outils de détection des contenus synthétiques, mais leur usage reste marginal en Afrique. Trop coûteux, trop complexe.

Certaines organisations comme Africa Check œuvrent pour le fact-checking, mais leurs ressources sont limitées face à l’ampleur du problème.

Sur le plan juridique, certains pays, comme le Ghana ou l’Ouganda, ont adopté des textes réglementaires visant à lutter contre les fausses informations.

Cependant, ces cadres juridiques demeurent fragiles et parfois mal appliqués. Une approche panafricaine, coordonnée à travers l’Union Africaine ainsi que les communautés régionales et sous-régionales, offrirait une réponse plus cohérente, crédible et respectueuse des principes démocratiques.

Au-delà des technologies et de la réglementation, l’éducation, la sensibilisation et la promotion de la culture numérique constituent les clés d’un contre-pouvoir durable. Former les professionnels des médias ainsi que les citoyens, des plus jeunes aux adultes, à vérifier et à questionner les contenus représente une réponse essentielle face aux deepfakes.

Par ailleurs, le développement d’une souveraineté numérique Africaine, à travers la création de laboratoires de recherche et de détection localisés, ainsi que la coopération Sud-Sud, permettraient de mieux répondre à la menace deepfake en bâtissant une résilience collective. Car au fond, si les deepfakes sont une nouvelle arme électorale redoutable, la véritable bataille est celle de la confiance.

L’Afrique, à la croisée du numérique et de la démocratie, doit agir dès maintenant pour protéger l’intégrité de ses choix électoraux. Renforcer les médias, investir dans la recherche locale et bâtir une régulation collective sont des pas essentiels. Car, au-delà des algorithmes, c’est la confiance des citoyens et donc l’avenir démocratique du continent qui est en jeu.

Par Abdoulaye BAH

Spécialiste Télécommunications & Numérique